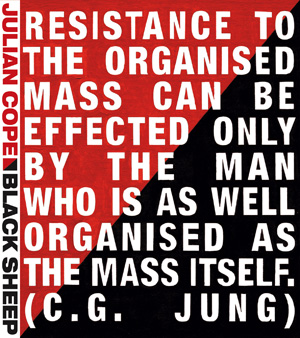

Se la rivista/sito che state leggendo dovesse far fede al nome che porta, un personaggio come Julian Cope non dovrebbe trovare spazio su queste pagine… Tenere “out” un “freak” alla stregua dell’arcidruido albionico sarebbe un sacrilegio che non mi sento di sottoscrivere… Ok, messa da parte l’irrefrenabile voglia di sparar cazzate (sorry…) dovrei condensare in poche righe, per chi non la conoscesse, la carriera del nostro. Essendo operazione praticamente impossibile, vi consiglio vivamente di prendere in considerazione la sua spassossima autobiografia Head-On/Repossessed pubblicata in Italia circa tre anni fa dai tipi della Lain/Fazi, giusto per avere un quadro più chiaro sulla statura (abbondantemente sopra il metro e ottanta, hahaha…) del personaggio. Tornando ad esser seri…superata la soglia dei cinquanta, Cope già da qualche anno sul versante prettamente discografico (egli è anche autore di libri a sfondo musicale e non) si è dedicato all’autoproduzione di dischi lontani anni luce da compromessi “mercantili”. Mentre le sue ultime opere in solitaria e col progetto Brain Donor (un nome che è tutto un programma…) aveva scandagliato certo hard rock anni 70’ (tipo Blue Cheer) con “Black Sheep” egli torna alla sua vena più psichedelica, mettendo meglio a fuoco anche l’aspetto melodico e produttivo delle sue composizioni, tralasciando, parzialmente, alcune sciattezze del passato in questi campi. Gli undici brani, suddivisi su due cd (pratica a lui cara di recente, volendo così ricreare la doppia facciata dei vinili) delineano un percorso nel quale l’autore argomenta le sue personalissime “visioni” sul concetto di “outsider” nel mondo occidentale (una figura, in parte, riconducibile allo stesso artista inglese), arrivando a disquisire di ateismo, paganesimo e religione da un ottica che potrebbe apparire stramba in alcuni casi (e forse lo è) ma che regala più di un input degno di essere approfondito. Un concept dalle trame rock in qualche caso, acustiche ed orchestrali in altri (grazie ad un sapiente uso del mellotron) che non teme di sfidare la prolissità quando necessario (gli undici minuti della conclusiva “I Can Remember This Life”). “Black Sheep” è un opera complessa e contraddittoria proprio come il suo artefice, perciò affascinante con chi si concederà il tempo di scandagliarne, soprattutto, gli aspetti extra musicali. Vuoi vedere che, alla fine, sia meglio un giorno da “pecora nera” che cento da “leone della modernità”?

Se la rivista/sito che state leggendo dovesse far fede al nome che porta, un personaggio come Julian Cope non dovrebbe trovare spazio su queste pagine… Tenere “out” un “freak” alla stregua dell’arcidruido albionico sarebbe un sacrilegio che non mi sento di sottoscrivere… Ok, messa da parte l’irrefrenabile voglia di sparar cazzate (sorry…) dovrei condensare in poche righe, per chi non la conoscesse, la carriera del nostro. Essendo operazione praticamente impossibile, vi consiglio vivamente di prendere in considerazione la sua spassossima autobiografia Head-On/Repossessed pubblicata in Italia circa tre anni fa dai tipi della Lain/Fazi, giusto per avere un quadro più chiaro sulla statura (abbondantemente sopra il metro e ottanta, hahaha…) del personaggio. Tornando ad esser seri…superata la soglia dei cinquanta, Cope già da qualche anno sul versante prettamente discografico (egli è anche autore di libri a sfondo musicale e non) si è dedicato all’autoproduzione di dischi lontani anni luce da compromessi “mercantili”. Mentre le sue ultime opere in solitaria e col progetto Brain Donor (un nome che è tutto un programma…) aveva scandagliato certo hard rock anni 70’ (tipo Blue Cheer) con “Black Sheep” egli torna alla sua vena più psichedelica, mettendo meglio a fuoco anche l’aspetto melodico e produttivo delle sue composizioni, tralasciando, parzialmente, alcune sciattezze del passato in questi campi. Gli undici brani, suddivisi su due cd (pratica a lui cara di recente, volendo così ricreare la doppia facciata dei vinili) delineano un percorso nel quale l’autore argomenta le sue personalissime “visioni” sul concetto di “outsider” nel mondo occidentale (una figura, in parte, riconducibile allo stesso artista inglese), arrivando a disquisire di ateismo, paganesimo e religione da un ottica che potrebbe apparire stramba in alcuni casi (e forse lo è) ma che regala più di un input degno di essere approfondito. Un concept dalle trame rock in qualche caso, acustiche ed orchestrali in altri (grazie ad un sapiente uso del mellotron) che non teme di sfidare la prolissità quando necessario (gli undici minuti della conclusiva “I Can Remember This Life”). “Black Sheep” è un opera complessa e contraddittoria proprio come il suo artefice, perciò affascinante con chi si concederà il tempo di scandagliarne, soprattutto, gli aspetti extra musicali. Vuoi vedere che, alla fine, sia meglio un giorno da “pecora nera” che cento da “leone della modernità”?

Autore: LucaMauro Assante