Alcune opere (indipendentemente dal contesto artistico e dalla disciplina di riferimento) risultano essere seminali. Ante litteram nella loro funzione di matrice.

Ed è così per il Satyricon di Petronio e nell’edonistico, attenuatamente moraleggiante e (appunto) ante litteram (per codificazione di generi e contenuti da pastiche letterario) scritto dell’arbiter elegantiae.

Spesso, poi, soprattutto nell’entusiasmo dell’età giovanile, protesa all’ammirazione degli eccessi e di chi eccede, si santificano le feste ancor prima dei santi, senza quindi una corretta (co)scienza storica e giusta attribuzione di merito e di paternità.

Accade, così, che ci si innamora dei poeti maledetti, della beat generation e di un cinema da essi derivato, si guarda con stupore e scandalo da ben pensanti in casa nostra alle 120 Giornate di Sodoma o al Decamerone, dimenticando (o più correttamente ignorando) che già il mondo classico (dal valore scatologico dei testi Ipponattei sino alla Fabula Milesia) che pre – classico (mi viene in mente il sesso come rito di iniziazione alla civiltà dell’epopea sumera di Gilgamesh: “Shamkhat lo vide, l’uomo primordiale, il giovane selvaggio della steppa. È lui, o Shamkhat, denuda il tuo seno, apri le tue gambe, così che egli possa penetrarti! Non lo respingere; prendi la sua virilità! Egli ti vedrà e si avvicinerà a te; Scogli le tue vesti, così che egli possa giacere su di te! Dona a lui, l’uomo primordiale, l’arte della donna …”) ne avevano prodotto gli archetipi.

Seguendo queste direttrici, il terzo appuntamento della rassegna Pompeii Theatrum Mundi (promossa dal Teatro Stabile e realizzata con il Parco Archeologico di Pompei in coproduzione con Fondazione Campania dei Festival – Napoli Teatro Festival) è stato caratterizzato dalla prima assoluta dello spettacolo, ispirato a Petronio, Satyricon di Francesco Piccolo per la regia di Andrea De Rosa.

Se l’abbrivio di quanto in(o)scenato si può fissare nello scritto di Petronio, la sua universalità, indissolubilmente legata alla natura umana, è resa contemporanea nella trasposizione e rivisitazione teatrale andata in scena al Teatro Grande del Parco Archeologico di Pompei.

Piccolo e De Rosa hanno, infatti, stigmatizzato i mali della società moderna, ostaggio di se stessa e della sua incomunicabilità, marcando la funzione moraleggiante di un teatro che “necessita urgentemente” di andare ben oltre l’intrattenimento.

“Abbiamo – scrive Andrea De Rosa nelle note – un po’ tutti la sensazione di stare vivendo un periodo di impasse, di decadenza e di transizione verso qualcosa di sconosciuto. Da quando sono crollate le ideologie e le utopie che hanno segnato e insanguinato il Novecento sembra essere venuta meno la direzione storica da seguire e, non essendo chiara la méta, sembra non ci sia altra strada che girare a vuoto. Per questo ho chiesto a Francesco Piccolo di scrivere un testo che, ispirandosi al Satyricon di Petronio – che della decadenza dell’impero romano fece un ritratto memorabile – tentasse di raccontare la nostra decadenza, cercando di coglierne la peculiarità. Con una felicissima intuizione Francesco Piccolo ha individuato nell’impoverimento linguistico il tratto che sta segnando la nostra epoca e lo ha fatto diventare materiale. Cercare di raccontare – sottolinea ancora il regista – attraverso il senso del ridicolo, la pena, il dolore, ma anche la tenerezza e il profondo senso di umanità che si nasconde dietro questo smarrimento è la sfida che mi pongo con questo spettacolo”.

Il passaggio dall’imperialismo all’Impero (per dirla alla Toni Negrie e Michael Hardt), con la cancellazione dalle mappe dei confini, mobili linee da espandere per il gusto di potere e di dominio, in favore di frontiere globali e invisibili, in uno con l’incomunicabilità della nostra società liquida che ha depauperato il linguaggio non solo sotto il profilo squisitamente semantico ma anche sostanziale, rimarca la cicatrice sull’identità di quanto sia importante il dono della parola nella funzione di espressione di un contenuto, perché in sostanza figlia del contenuto stesso. In assenza di contenuti vengono necessariamente meno anche le parole e l’articolazione del pensiero che, mediante la comunicazione orale, al pari dell’immaginazione, è uno dei più profondi elementi distintivi tra l’uomo e l’animale.

In scena, le frasi dette e mancate, spezzate, cantate, retoriche sono state quelle di Alessandra Borgia (La signora disperata), Francesca Cutolo (La donna delle canzoni), Michelangelo Dalisi (L’intellettuale), Flavio Francucci (Encolpio), Lorenzo Parrotto (Ascilto), Anna Redi (L’attrice impegnata), Andrea Volpetti (Gitone), nella loro declinazione di frammenti narrativi altalenanti tra sesso, speculazioni d’arte, luoghi comuni, cultura da media di massa, refrains da millenote, da social informatico; partecipanti alla festa della vita nella loro eterna insoddisfazione da sabato di un villaggio mai edificato e compiuto.

Velo, invece, squarciato da Trimalcione (interpretato da Antonino Iuorio) che, nel suo omia fugit, dall’alto del suo scranno igienico d’oro, fa comprendere la possibilità (o meglio l’esigenza) di un carpe diem, quam minimum credula postero, per vivere senza rimpianti e liberi da qualsiasi attesa, in una festa senza soluzione di continuità, eterna domenica del villaggio e “ardente apoteosi del presente”.

Un Trimalcione vate concreto, umano, lucido, compiuto, sincero nella sua accettazione di sè e della sua “umanità” e padrone di casa con sua moglie Fortunata (interpretata da Noemi Apuzzo), natura nuda e infantile, senza malizia, nel suo tentativo di utopica purezza ma che, come in un rinnovato e rovesciato Gan ‘Eden, messa dalla cruda schiettezza del nachàsc innanzi al peccato originale della conoscenza, diventa vittima del proprio senso di vergogna e pudore. Insieme, Trimalcione e Fortunata, marito e moglie, dicotomia “ierogamica” tra le false presunzioni di divinità inconciliabili che albergano nell’essere umano.

Con essi, la celebre Cena di Trimalcione che, superando anche l’incompiutezza di quella borghese di Luis Buñuel, diventa, in perfetta linea con il senso dell’opera, mai celebrata.

La rappresentazione è stata scandita, nelle scene collettive, da un metronomico ritmo, personaggio aggiunto e determinante per il fluire del tutto che, in uno con la durata di poco più un’ora dello spettacolo, ne ha dato il giusto tempo.

Le scene e i costumi di Simone Mannino, il disegno luci di Pasquale Mari, il sound designer G.U.P. Alcaro e le coreografie di Anna Redi, che hanno tracimato sul finire nel reflusso da lusso fecale, vomitato da un cesso d’oro, di un’orgia collettiva, sono stati ministri celebranti del funerale di Trimalcione, epitaffio di una realtà costretta al suicidio, gesto estremo nella sua incapacità di imporsi sulla vacuità e superficialità di un mondo sempre pronto (invece) a ricominciare il macabro mascheramento della sua impalpabilità.

di Marco Sica

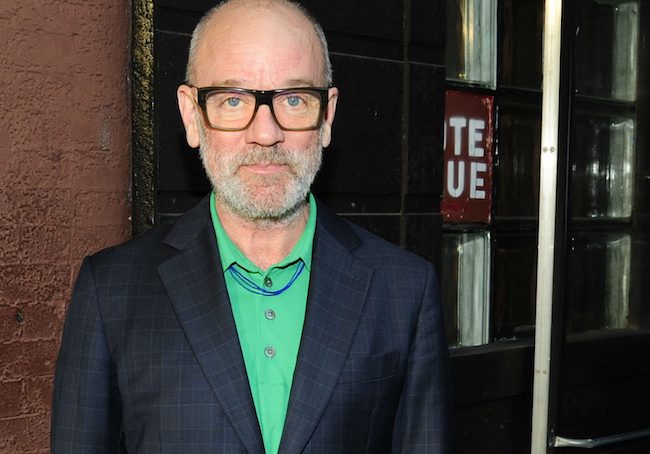

foto di Mario Spada