Non ho mai avuto a che fare con la musica suonata. E più volte mi sono chiesto, oltre allo strumento preferito (troppi..), su che modo di suonare la mia inclinazione mi avrebbe indirizzato. E capisco allora anche quei gruppi che, prima ancora che pensare a cosa suonare, sembrano dannarsi per non venir sopraffatti da ciò – spesso molto eterogeneo – che hanno ascoltato per una vita, e che finisce, senza possibilità di scampo, per ricadere nel pentolone creativo.

Non ho mai avuto a che fare con la musica suonata. E più volte mi sono chiesto, oltre allo strumento preferito (troppi..), su che modo di suonare la mia inclinazione mi avrebbe indirizzato. E capisco allora anche quei gruppi che, prima ancora che pensare a cosa suonare, sembrano dannarsi per non venir sopraffatti da ciò – spesso molto eterogeneo – che hanno ascoltato per una vita, e che finisce, senza possibilità di scampo, per ricadere nel pentolone creativo.

Molti se la cavano scegliendo una direzione monotematica, brutalizzando chissà come – ma, forse, necessariamente – le proprie molteplici inclinazioni pur di acquisire un’identità circoscritta e riconoscibile. Qualcun altro invece osa, a proprio rischio, cercando di armonizzare input stilistici esterni anche contrastanti. La differenza qui la fa la capacità di combinare tali input in maniera organica, sintetica. In uno stesso brano, se possibile, pena ritrovarsi con un album in cui ogni canzone è diversa dall’altra, senza che alcuna possa dirsi pienamente rappresentativa.

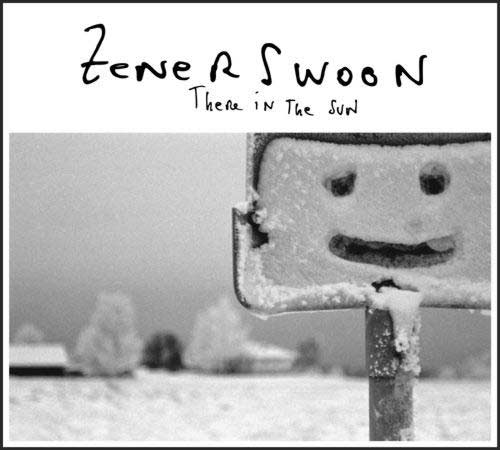

Ed è quest’ultima ipotesi quella che si concretizza negli Zenerswoon, che poco alla volta stanno scalando le impervie pendenze della gavetta artistica. Brillantemente, devo dire, e non per questione di riconoscimenti. Il sound del terzetto fiorentino sa effettivamente sollevarsi dai residui di acerbità che hanno azzoppato i primi lavori di molte altre band nostrane, la voce regge benissimo, e anche nell’eterogeneità delle fonti ispirative si avverte una certa padronanza nel maneggiare il materiale di volta in volta metabolizzato.

So che molti dissentiranno da questo punto in poi, ma vado, comunque. Con già due richiami al concetto di eterogeneità – sottospecie “da canzone a canzone” – gli Zenerswoon sporcano il loro debut album con la dispersività che affligge le compilation che una volta facevamo ad amici o fidanzate, in cui, senza far troppi complimenti, ci finiva un po’ di tutto, purchè fossero i nostri brani preferiti (con l’ulteriore ritorno, magari, di mettere in mostra la propria ecletticità). Ecco, Andrea Angelucci e soci sono sì eclettici, ma non hanno ancora – il tempo ce l’hanno, hai voglia – affinato gli strumenti per far convergere tale dote in uno stile sì complesso ma uniformemente riconoscibile – ciò che gioverebbe, non solo commercialmente, innanzitutto a loro.

E’ una brezza folk vicina a Nick Drake quella che, in ‘Glasses and Chains’, apre “There in the Sun”. Ma nella successiva ‘Circus’ è già tempo di potenti scosse elettriche, sorta di jack-jack che collega Dinosaur Jr, mezzo roster Deep Elm e Motorpsycho (piano-forte, cominciavano così alcuni album di questi ultimi?). Punk, allora, ma evoluto nella forma canzone. E sono sempre Sæther e soci i “mentori virtuali” di ‘Trust No One’, morbido episodio che ondeggia sul baratro del collasso elettrico senza mai caderci. ‘Fold’ indulge quasi nel radiofonico, ma senza compromettere più di tanto l’energico ardore dei nostri, mentre ‘Keep Me Inside’ crea una strana commistione di Strokes (o si scive Stooges?) e Supergrass.

Da ‘Two Flies’ in poi il sound si fa più pesante, cattivo, “carico”. Le composizioni restano sospese tra il formato canzone e il progressivo stratificarsi di tenori emotivi diversi, acquistano una lunghezza un filo eccessiva rispetto all’abitudine consolidatasi con la prima metà disco. L’attenzione dell’ascoltatore ne risente un po’, penalizzando episodi (‘Cold Train’, ‘By the Riverside’) tutt’altro che cattivi, striati tanto di moderato furore emo che di elettrica psichedelia rock. La conclusiva ‘After the Feast’, con vampate di vecchi ardori a firma Blonde Redhead, rimette le cose al posto giusto. E in fondo, dai, questi nostri ascoltatori, per scuoterli, bisogna pur confonderli un po’…

Autore: Roberto Villani